すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について

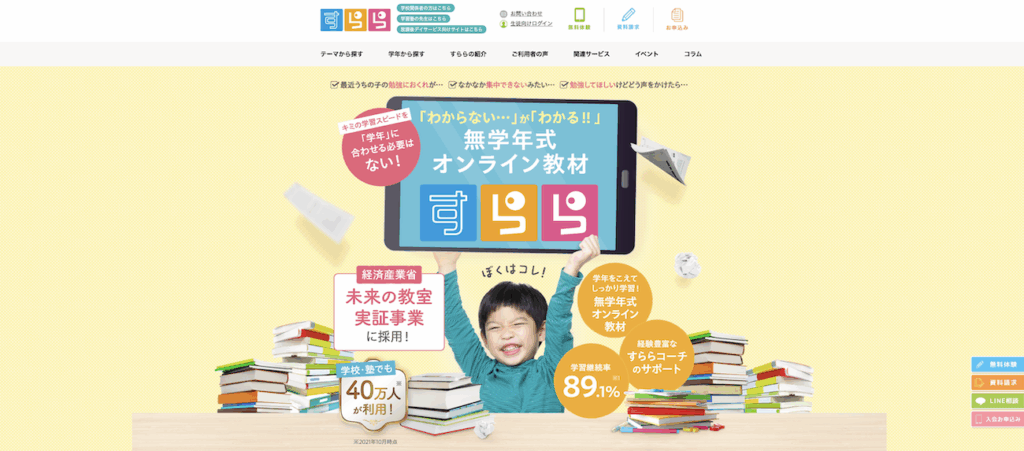

すららは、オンラインで学習を進めることができる教育プラットフォームとして、多くの学生に利用されています。

特に、不登校の生徒にとっては、自宅で学習を続けられるという点で大きな利点があります。

すららを利用することで、出席扱いになるかどうかは、多くの保護者や生徒が関心を寄せる重要なポイントです。

すららが不登校の生徒にも出席扱いとなる理由は、その学習形態にあります。

文部科学省のガイドラインによれば、特定の条件を満たすオンライン学習は出席扱いとして認められることがあります。

すららは、学習の進捗を記録し、教師や保護者がその進捗を確認できるシステムを提供しています。

これにより、生徒が実際に学習を行っていることを証明することができ、学校側も出席として認めやすくなるのです。

ただし、すららを利用して出席扱いにするためには、学校との適切な連携が必要です。

学校によっては、すららの利用を出席扱いとするための独自の基準を設けている場合もあります。

そのため、事前に学校と相談し、必要な手続きを確認することが重要です。

また、すららの学習内容が学校のカリキュラムと一致しているかどうかも確認すべきポイントです。

これらの条件をクリアすることで、すららを効果的に活用し、不登校の生徒が出席扱いになることが可能となります。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている

すららは、オンライン学習プラットフォームとして、不登校の生徒にとって非常に有用なツールとなっています。

その理由の一つは、学習の質と記録の証明がしっかりしていることです。

すららは、AIを活用した個別学習を提供し、生徒一人ひとりのペースに合わせたカリキュラムを提供します。

これにより、生徒は自分の理解度に応じて進めることができ、学習の質が維持されます。

さらに、すららは学習の進捗状況を詳細に記録し、教師や保護者がいつでも確認できるようにしています。

この機能は、出席扱いにおいて重要な役割を果たします。

学校がすららを通じて生徒の学習状況を把握できるため、出席扱いの申請が容易になります。

具体的には、すららでの学習時間や内容が詳細に記録されるため、学校側に対して証拠として提出することが可能です。

このように、すららは単なる学習支援ツールとしてだけでなく、学習の記録を通じて生徒の出席を証明する手段としても機能します。

これにより、不登校の生徒が安心して学業を続けることができ、必要な学習を確実に行っていることを学校に証明することができます。

したがって、すららを活用することで、学習の質を保ちつつ、学校への出席扱いの申請がスムーズに行えるのです。

学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる

すららは、不登校の生徒が在宅で学習を進める際に非常に役立つツールです。

すららを利用することで、学習の進捗や内容を詳細に記録することができます。

これにより、学校側に対して「客観的な学習記録レポート」を提出することが可能です。

このレポートは、出席扱いの申請を行う際の重要な資料となります。

具体的には、すららが提供するデータを基に、どのような学習をどれだけ行ったかを明確に示すことができ、学校側の評価を得やすくなります。

保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい

「すらら」はオンライン学習プラットフォームとして、学習者の進捗状況を自動的に可視化する機能を持っています。

これにより、保護者が手間をかけずに子どもの学習状況を把握できるだけでなく、学校側も生徒の学習進捗を容易に確認することが可能です。

この透明性は、学校側にとっても安心材料となり、出席扱いの判断において重要な要素となることがあります。

教師が個々の生徒の学習状況を把握しやすくなるため、すららの活用は不登校生徒の出席扱いの申請を円滑に進める助けとなります。

理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある

すららは、個別に最適化された学習計画と継続的な支援を提供することで、多様な学習ニーズに応えています。

特に不登校の生徒にとって、すららは学校に通わずとも自宅で学習を進めることができるため、非常に有用です。

すららのシステムは、各生徒の学習状況や理解度に応じて、最適な学習プランを自動的に提案します。

これにより、生徒は無理なく、自分のペースで学習を進めることができます。

さらに、すららは継続的な支援体制を整えており、学習の進捗を見守りながら必要なサポートを提供します。

オンラインでのサポートや定期的なフィードバックにより、生徒は自分の学習状況を常に把握し、モチベーションを保ちながら学習を続けることが可能です。

これらの支援は、特に不登校の生徒にとって、学習の遅れを取り戻すための大きな助けとなります。

すららの個別最適な学習計画と継続支援は、学習の質を高め、より良い教育環境を提供するために重要な役割を果たしています。

すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる

すららは、不登校の生徒にとって重要な学習の計画性と継続性をサポートするために、専任のコーチが存在します。

コーチは生徒一人ひとりの学習状況を把握し、個別に最適な学習プランを提案します。

これにより、生徒は自分のペースで学習を進めることができ、継続的に学ぶ習慣を身につけることができます。

コーチのサポートは、すららを通じた学習が不登校でも出席扱いになる可能性を高める重要な要素となります。

すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる

すららは、学習支援において専任コーチが継続的にサポートを提供することが特徴です。

コーチは生徒一人ひとりの学習状況を把握し、個別の学習計画を作成します。

これにより、生徒は自分のペースで学習を進めることができ、特に不登校の生徒にとっては柔軟な学習環境が提供されます。

専任コーチの存在は、学習のモチベーションを維持する上で重要な役割を果たし、学習の進捗をサポートします。

すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる

すららは、無学年式のオンライン学習プラットフォームであり、生徒の学習進度や理解度に応じて柔軟に対応します。

学年に縛られず、個々のペースで学習できるため、特に不登校の生徒にとっては学習の遅れを気にせずに学び続けることが可能です。

すららを利用することで、個別のニーズに合った学習計画を立てることができ、学習意欲を維持しやすくなります。

これにより、生徒は自分のペースで安心して学習を進めることができるのです。

理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

家庭、学校、そして「すらら」の三者が連携することで、不登校の生徒が出席扱いになる可能性が高まります。

「すらら」はオンライン学習プラットフォームとして、個別にカスタマイズされた学習体験を提供します。

これにより、生徒は自分のペースで学習を進めることができ、学習意欲を維持しやすくなります。

家庭では、生徒が「すらら」を通じて学習を続ける環境を整えることが重要です。

親は学習の進捗を見守り、必要に応じてサポートを提供することで、生徒が学習に集中できるようにします。

学校との連携も欠かせません。

学校は「すらら」を利用した学習の進捗を把握し、生徒の出席扱いを検討します。

学校側が「すらら」での学習を正式な出席として認めるためには、定期的な報告や面談が必要となることがあります。

これにより、生徒の学習状況を共有し、適切なサポートを提供することが可能になります。

このように、家庭、学校、「すらら」が一体となって連携することで、生徒が安心して学習を続けることができ、出席扱いに関する手続きもスムーズに進めることができます。

三者の協力が、生徒の学習環境をより良いものにし、出席扱いの成功につながります。

すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる

すららは、不登校の生徒がオンライン学習を通じて出席扱いを受けるための手続きにおいて、必要書類の準備方法を案内してくれるサポートを提供しています。

具体的には、学校に提出するための書類の種類や記入方法についての情報を提供し、スムーズな申請をサポートします。

これにより、保護者や生徒は安心して手続きを進めることができ、出席扱いの申請が円滑に行えるようになります。

すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる

すららは、学習者が自分のペースで学べるオンライン学習プラットフォームとして注目されています。

特に不登校の生徒にとって、すららは大きな助けとなります。

専任コーチが学習レポートの提出をフォローしてくれるため、学習の進捗をしっかりと管理できます。

これにより、生徒は自己管理が難しい場合でも安心して学習を続けることができます。

専任コーチが用意したフォーマットを使って学習内容を整理し、学校への提出もスムーズに行えるようサポートしてくれます。

これにより、家庭での学習が学校の出席扱いとして認められる可能性が高まります。

すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる

すららは、不登校の生徒にとって重要なコミュニケーションの橋渡しをサポートします。

オンライン学習プラットフォームとして、すららは生徒が自宅で学習を進める際に、担任や校長との連絡を円滑にするためのツールを提供しています。

これにより、学習状況や進捗を学校側に報告しやすくなり、生徒の出席扱いの申請がスムーズに進むことが期待されます。

すららのサポートを活用することで、学校との連携が強化され、生徒の学習環境がより整ったものとなります。

理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績

すららは、文部科学省が認める「不登校対応教材」として、多くの教育現場で活用されています。

不登校の生徒にとって、学校に通うことが難しい状況でも、学習機会を提供することが重要です。

すららはオンライン学習プラットフォームとして、インターネットを通じて自宅での学習を可能にし、出席扱いとなる条件を満たすことができます。

文部科学省は、こうした教材が不登校の生徒に対して柔軟な学習環境を提供することを評価し、認定しています。

すららは、生徒の学習進捗を細かく管理し、個々のペースに合わせた指導を可能にするため、教師や保護者にも安心感をもたらします。

また、学習内容は基礎から応用まで幅広くカバーされており、生徒の理解度に応じてカスタマイズされた学習プランを提供します。

これにより、生徒は自分のペースで学ぶことができ、学習の遅れを取り戻す手助けとなります。

さらに、すららの利用は単なる出席扱いの手段にとどまらず、生徒の自主性や自己管理能力を育む機会ともなります。

これらの特長により、多くの学校や教育機関がすららを採用し、不登校の生徒に対する支援を行っています。

文部科学省の認定は、すららが信頼性のある教育ツールであることを裏付けており、今後も不登校の生徒の学びを支える重要な役割を果たすことでしょう。

すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある

すららは、全国の教育委員会や学校と連携し、オンライン学習の提供を行っています。

特に不登校の生徒に対して、すららの活用が広がっています。

すららは、教育機関との連携を通じて、生徒の学習機会を確保し、個々のニーズに応じた教育を提供しています。

これにより、すららを利用する生徒が出席扱いになるケースも増えてきています。

学校との連携が強固であることは、すららが信頼される学習ツールである証拠です。

すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている

すららは、不登校の児童や生徒を支援するためのオンライン教材として公式に利用されています。

インターネットを通じて、個々のペースで学習を進めることができるため、学校に通えない状況でも学習の継続が可能です。

すららは、学力の向上だけでなく、学習意欲を維持するための工夫が施されており、教育現場での利用が広がっています。

教育機関との連携も進んでおり、すららを活用することで不登校児の学習支援がより効果的に行われています。

理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい

すららは、不登校の生徒が自宅での学習を通じて出席扱いを受けるための有力な選択肢の一つです。

すららは、オンラインで提供される教育プログラムであり、インタラクティブな学習環境を提供します。

このプログラムは、生徒が自分のペースで学習を進められるように設計されており、特に不登校の生徒にとっては学校に通うことなく学びを継続する手段として有効です。

すららが「学校に準ずる」学習環境として認められやすい理由の一つは、そのカリキュラムが文部科学省の学習指導要領に準拠している点です。

これにより、学校で学ぶべき内容をきちんとカバーできるため、教育委員会や学校が出席扱いとして認める際の基準を満たしやすくなります。

また、すららは学習の進捗を記録し、保護者や学校と共有する機能を持っているため、学習の成果を客観的に評価することが可能です。

さらに、すららの学習環境は、個別指導の要素を取り入れた点でも評価されています。

生徒一人ひとりの理解度に応じて問題が出題されるため、無理なく学習を進めることができ、学習意欲を維持しやすいです。

このような特長から、すららは単なるオンライン学習ツールではなく、教育機関としての役割を果たすことができると評価されることが多いです。

以上のように、すららは不登校の生徒が自宅学習を通じて出席扱いを受けるための有力な手段として、学校に準じた学習環境を提供しています。

生徒の学びを支えるための多くの機能を持ち、教育機関からの信頼を得やすい点が特徴です。

すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている

すららは、オンライン学習プラットフォームとして、学校の学習指導要領に基づいた教材を提供しています。

これにより、学校で学ぶべき基本的な知識や技能を身につけることができます。

特に、不登校の生徒にとっては、すららを活用することで、自宅にいながらも学校のカリキュラムに沿った学習を進めることが可能です。

すららの教材は、学年や教科ごとに設計されており、個々のペースに合わせて学習を進めることができるため、学校の授業に参加できない場合でも、安心して学びを続けることができます。

すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある

すららは、オンライン学習システムとして個別の学習進捗をリアルタイムで評価し、フィードバックを提供します。

これにより、学習者は自分の理解度を確認しながら、効率的に学習を進めることができます。

また、すららはAIを活用して各学習者に最適な問題を提供するため、個々のペースに合わせた学びが可能です。

これにより、学習者は自分のペースで学ぶことができ、特に不登校の生徒にとっては、自宅での学習がより効果的に行える環境が整っています。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

すららは、オンライン学習プラットフォームとして多くの教育機関で利用されています。

特に不登校の生徒にとっては、自宅で学習を進めることができるため、出席扱いとして認められる可能性があります。

しかし、すららを利用して出席扱いとするためには、いくつかの手続きや条件を満たす必要があります。

まず、すららを通じて出席扱いを受けるためには、学校側と保護者との間での合意が不可欠です。

学校によっては、すららを正式な出席として認めるための基準が設けられている場合があります。

具体的には、学習の進捗状況や出席記録の提出が求められることが一般的です。

申請手続きとしては、まず保護者が学校に対してすららを利用した学習計画を提案し、学校がその内容を審査します。

その後、学校側が承認を行えば、すららを利用した学習が出席として認められることになります。

この際、すららでの学習が実際に進められていることを示すため、定期的な報告や学習記録の提出が必要です。

注意点として、すららを利用して出席扱いを受ける場合でも、学校ごとに異なる基準があるため、事前にしっかりと確認することが重要です。

また、すららを利用することで学習の遅れを取り戻すことができる反面、自己管理が求められるため、保護者のサポートも欠かせません。

すららを効果的に活用するためには、学校、保護者、そして生徒自身が協力し合うことが成功のポイントです。

申請方法1・担任・学校に相談する

すららは、不登校の学生にとって学習を継続するための有用なオンライン教材として注目されています。

すららを利用することで、学校の出席扱いにするためには、まず担任の先生や学校との相談が重要です。

学校側がすららを出席扱いとして認めるためには、具体的な手続きが必要となります。

最初に行うべきは、担任の先生にすららを通じてどのように学習を進めているかを説明することです。

すららの学習内容や進捗状況を報告し、どのように出席扱いに繋げられるかを相談します。

担任の先生は、学校の方針や地域の教育委員会のガイドラインに基づいて判断を行うため、すららを利用した学習が出席扱いになるかどうかは学校によって異なる場合があります。

次に、学校全体での承認を得るために、学習計画やすららを利用した学習の具体的な内容を文書化し、学校に提出します。

これにより、学校側はすららを利用した学習がどのように進んでいるかを把握しやすくなります。

さらに、保護者もこのプロセスに関与し、学校とのコミュニケーションを円滑に進めることが求められます。

すららを出席扱いにするための相談は、一度で終わるものではなく、継続的なコミュニケーションが必要です。

学校側もすららの利用状況を定期的に確認し、出席扱いの判断を更新することがあります。

これにより、不登校の学生が安心して学習を続けられる環境が整うことが期待されます。

出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する

すららを利用して不登校の生徒が出席扱いを受けるためには、いくつかの書類と条件を満たす必要があります。

まず、保護者や学校側がすららを教育活動の一環として認めることが重要です。

そのための手続きとして、学校に対してすららの利用計画書や進捗状況を示す報告書を提出することが求められます。

また、教育委員会の指導を仰ぎながら、適切な学習環境を整えることも重要な条件となります。

このように、すららを用いた出席扱いには、事前の準備と計画が不可欠です。

申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する

「すらら」を利用して不登校の生徒が出席扱いになるためには、学校によっては医師の診断書や意見書が必要とされる場合があります。

この手続きは、学業の継続を支援するために重要なステップとなります。

まず、医師の診断書が必要なケースは、通常、学校側が生徒の健康状態や心理的な状況を正確に把握するためです。

医師は生徒が「すらら」を通じて学習を続けることが適切かどうかを評価し、その結果を診断書に記載します。

次に、意見書についてですが、これは教育機関や専門家が「すらら」を利用した学習が生徒にとって有効であると認めるための文書です。

意見書は、生徒の学習状況や家庭環境などを考慮し、個別に作成されることが一般的です。

これらの書類は、学校が「すらら」を利用した学習を出席として認めるかどうかの判断材料となります。

これらの手続きは、家庭と学校、そして医療機関や専門家との連携が求められるため、事前に学校と相談し、必要な書類の準備を進めることが成功のポイントです。

医師の診断書や意見書が求められる場合は、早めに医療機関を訪れ、必要な手続きを開始することが重要です。

これにより、「すらら」を利用した学習が円滑に進み、生徒が安心して学業に取り組む環境を整えることができます。

不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある

不登校の子どもが「すらら」を利用して出席扱いを受けるためには、学校側に不登校の理由を明確に伝えることが重要です。

特に、健康上の理由や心理的な問題が原因の場合、医師の診断書が求められることがあります。

診断書は、教育委員会や学校が不登校の背景を理解し、適切な支援を提供するための重要な資料となります。

したがって、保護者は必要に応じて医療機関と連携し、必要書類を整えることが大切です。

精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう

不登校の子どもが「すらら」を利用して学習を続ける場合、精神科や心療内科、小児科での診断書が重要な役割を果たします。

医師に「不登校の状態」であることと「学習継続が望ましい」旨を記載してもらうことで、学校側に対して適切な配慮を求めることが可能になります。

この診断書があることで、すららを通じた学習が出席扱いになるための第一歩を踏み出すことができます。

診断書の取得は、子どもの学習環境を整えるための重要なステップです。

申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する

すららを利用して不登校の生徒が出席扱いを受けるためには、学習記録の提出が重要なステップとなります。

すららはオンライン学習プラットフォームであり、学習の進捗状況を記録する機能が備わっています。

この記録を学校に提出することで、出席扱いの申請が可能になります。

具体的には、すららの管理画面から学習時間や達成した学習項目の詳細を確認し、それをプリントアウトまたはデジタルデータとして提出します。

学校側はこの記録を基に、学習の実態を評価し、出席扱いの判断を行います。

学習記録の提出に際しては、学校側の指示に従うことが重要です。

学校によっては、提出フォーマットや提出頻度が異なる場合がありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

また、すららの学習記録は正確に反映されるように、日々の学習を怠らずに行うことが求められます。

これにより、学校側に対して信頼性の高い情報を提供することができ、出席扱いの申請がスムーズに進む可能性が高まります。

さらに、すららを利用した学習記録の提出は、保護者や担当教員との連携も重要です。

保護者が学習状況を把握し、学校と連絡を取り合うことで、より効果的なサポートが可能となります。

こうした取り組みが、すららを通じた出席扱いの成功につながると言えるでしょう。

学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出

すららを利用している生徒が出席扱いとなるためには、学習進捗レポートの提出が重要です。

すららはオンライン学習プラットフォームであり、その進捗状況を把握するためのレポートをダウンロードし、担任または校長先生に提出することが求められます。

このレポートには、どのような学習内容をどの程度進めたかが詳細に記録されており、学校側が出席として認めるための重要な証拠となります。

提出の際には、学校の方針に従い、適切なタイミングで行うことが成功のポイントです。

出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)

すららを活用して不登校の子どもが出席扱いとなるためには、学校での出席扱い申請書の作成が必要です。

この申請書は、学校と保護者が協力して作成することが一般的です。

保護者は、すららを通じて子どもの学習状況や進捗を把握し、それを学校に報告する役割を担います。

学校側も、すららを利用した学習が適切に行われているかを確認し、出席扱いにするための基準を満たしているかを判断します。

これにより、子どもが安心して学び続けられる環境が整います。

申請方法4・学校・教育委員会の承認

すららを利用した不登校児童の出席扱い申請は、学校や教育委員会の承認が必要です。

まず、保護者は学校にすららを活用して学習を続ける意向を伝え、学校側と協議を行います。

この際、すららが提供する学習内容や進捗管理の方法を具体的に説明することが重要です。

学校は、すららのカリキュラムが教育課程に合致しているかを確認し、出席扱いとして認めるかどうかを判断します。

次に、学校が承認した場合、その内容を教育委員会に報告します。

教育委員会は、学校からの報告を基に、すららを利用した学習が必要な教育効果を持つかどうかを審査します。

教育委員会の承認を得るためには、すららを通じた学習の成果や、児童の学習意欲の向上などを具体的に示す資料を提出することが求められます。

このプロセスをスムーズに進めるためには、すららの利用開始前から学校との連携を密にし、必要な情報を提供し続けることがポイントです。

保護者と学校、教育委員会が一体となって、児童の学びを支える体制を築くことが、すららを用いた出席扱いの成功に繋がります。

学校長の承認で「出席扱い」が決まる

「すらら」は、不登校の生徒でも学習を続けるためのオンライン教材として注目されています。

出席扱いになるためには、まず学校長の承認が必要です。

学校長は、生徒が「すらら」を利用して学習を進めていることや、学習内容が学校のカリキュラムと整合しているかを確認します。

承認が得られれば、オンライン学習も出席として認められる可能性があります。

学校と連携を取ることが重要です。

教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う

すららを利用して不登校の生徒が出席扱いになるためには、教育委員会への申請が必要な場合があります。

この際、学校側との連携が不可欠です。

学校は生徒の学習状況を把握し、教育委員会に対してすららの利用が適切であることを説明する役割を担います。

学校と教育委員会が協力し、すららを通じて生徒が学習を続けていることを確認することで、出席扱いの申請がスムーズに進むでしょう。

これにより、生徒の学習意欲を維持しつつ、教育の一環としてのすららの活用が認められる可能性が高まります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

すららは、不登校の生徒にとって出席扱いとなる可能性を持つオンライン学習システムです。

すららを利用することで、学校に通えない生徒でも自宅で学習を進めることができ、出席日数として認められる場合があります。

この制度は、特に長期間学校に通えない生徒にとって大きなメリットをもたらします。

すららを使うことで、学習の遅れを最小限に抑え、学年を飛ばさずに進級することが可能です。

出席扱いを認めてもらうためには、まず学校側との連携が重要です。

すららを導入している学校では、学習の進捗状況を確認し、出席として認めるための基準を設けていることが多いです。

具体的な手続きとしては、学校と保護者の間で出席扱いに関する合意を得ることが必要です。

さらに、すららを通じて一定の学習成果を上げることが求められます。

ただし、すららを利用した出席扱いが認められるかどうかは、学校ごとに異なるため、事前に確認することが大切です。

すららを活用することで、不登校の生徒が持つ学びの機会を広げ、将来的な学業の選択肢を増やすことができます。

したがって、すららを通じた出席扱いは、学習の継続性を保つために有効な手段となるでしょう。

メリット1・内申点が下がりにくくなる

すららは、不登校の生徒にとって大きな助けとなるオンライン学習プラットフォームです。

出席扱いになることで、内申点が下がりにくくなるというメリットがあります。

通常、学校に通わないと出席日数が不足し、内申点に悪影響を及ぼす可能性があります。

しかし、すららを利用することで、学校に通わなくても出席扱いとなり、内申点の低下を防ぐことができます。

すららは、学校のカリキュラムに基づいた内容をオンラインで提供しており、生徒は自分のペースで学習を進めることができます。

これにより、体調や精神的な理由で学校に通えない生徒でも、学習の遅れを最小限に抑えることができます。

さらに、すららは学習履歴を記録し、教師や保護者が進捗を確認できるため、学習の質を保ちながら出席日数を補うことが可能です。

このように、すららを利用することで、出席日数不足による内申点の低下を防ぎ、進学や将来の選択肢を広げることができます。

ただし、すららを出席扱いにするためには、学校や教育委員会への申請が必要です。

申請手続きや必要な書類については、事前に学校と相談し、適切に対応することが重要です。

すららの利用を通じて、不登校の生徒が安心して学習を継続できる環境を整えることができます。

出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい

すららは、不登校の生徒にとって重要な学習ツールとなり得ます。

すららを活用することで、オンライン上での学習が出席日数として認められる場合があります。

これにより、学校の出席日数を確保することができ、内申点の評価が悪化しにくくなります。

ただし、すららを利用して出席扱いにするためには、学校側との事前の調整や申請が必要です。

各学校の方針によって対応が異なるため、事前に確認することが重要です。

中学・高校進学の選択肢が広がる

「すらら」は、オンライン学習プラットフォームとして、多くの学生にとって新たな学びの選択肢を提供しています。

特に不登校の生徒にとっては、学校に通えない状況でも学習を継続できるというメリットがあります。

すららを利用することで、中学や高校への進学においても、学力を維持しながら自分のペースで学べる環境が整います。

また、学校側との連携次第で出席扱いになる可能性もあり、進学の際に不利にならないような配慮がなされています。

すららを通じて、学びの機会を逃さず、自分の未来を切り開く選択肢が広がります。

メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る

すららは、不登校の生徒にとって学習の遅れを取り戻すための有効な手段として注目されています。

特に、学校に通えない期間が長引くと、「遅れている」「取り戻せない」といった不安が生じがちです。

しかし、すららを利用することで、こうした不安を軽減することが可能です。

すららはインタラクティブな教材を提供し、生徒が自分のペースで学習を進めることをサポートします。

これにより、学校の授業に参加できない期間でも、必要な知識やスキルを効率的に学ぶことができるのです。

すららは学習内容が多様であり、基礎から応用まで幅広くカバーしています。

そのため、生徒は自分の理解度に応じて学習を進めることができ、特定の分野で遅れを取り戻すことが可能です。

さらに、すららは学習の進捗状況を把握できるシステムを備えており、生徒は自分の成長を実感しながら学ぶことができます。

これにより、学習のモチベーションを維持しやすくなり、結果的に「遅れている」「取り戻せない」という不安を和らげることができるのです。

また、すららを利用することで得られる柔軟な学習環境は、生徒が自分のペースで学習を進めるのに最適です。

これにより、学習の遅れを取り戻すだけでなく、より深い理解を得ることが期待できます。

すららは、単なるオンライン教材にとどまらず、生徒の学習意欲を引き出し、持続的な学びをサポートするツールとして、多くの不登校の生徒に希望を与えています。

すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい

すららは、不登校の生徒にとって非常に有効な学習ツールです。

オンラインでの学習を通じて、学校の授業に遅れを取ることなく、自分のペースで学習を進めることができます。

すららは、インタラクティブなコンテンツを提供し、理解度に応じたフィードバックを受け取ることが可能です。

これにより、生徒は自信を持って学習を続けることができ、学校に復帰した際にもスムーズに授業に参加することができます。

すららの活用により、学習の継続性が確保され、学びの機会を逃すことなく成長を続けることが可能です。

学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい

「すらら」は、オンライン学習プラットフォームとして、多様な学習スタイルに対応しています。

不登校の子どもたちにとって、すららを利用することは、個々のペースで学習を進められる環境を提供します。

このような環境は、子どもたちの自己肯定感を維持するのに役立ちます。

学習の進捗を自分で確認しながら進めることができるため、学習に対する自信を持ちやすくなります。

すららの使用は、子どもたちが自分の学習能力を再認識し、自己成長を実感する機会を提供します。

メリット3・親の心の負担が減る

「すらら」は、不登校の子どもたちにとって非常に有用なオンライン学習ツールです。

特に、親の心の負担を軽減するという点で大きなメリットがあります。

不登校の子どもを持つ親は、子どもの学習の遅れや社会的な孤立について深刻な不安を抱えることが少なくありません。

しかし、「すらら」を利用することで、子どもは自宅にいながらも学校のカリキュラムに沿った学習を進めることができるため、親としては安心感を得ることができます。

「すらら」は、個々の学習ペースに合わせたカリキュラムを提供しており、子どもが自分のペースで学ぶことが可能です。

これにより、親は子どもが無理なく学習を続けられることを確認でき、過度なプレッシャーをかける必要がなくなります。

また、オンラインでの学習環境が整っているため、親が毎日学校に送迎する必要もなく、時間的な負担も軽減されます。

さらに、「すらら」を通じて学習することで、子どもが徐々に学習意欲を取り戻し、将来的に学校に復帰する際の不安も軽減されます。

親は子どもの成長を見守りつつ、必要に応じてサポートを行うことができるため、精神的な負担も大幅に減少します。

これらの点から、「すらら」は不登校の子どもを持つ親にとって心強い味方となるのです。

学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない

不登校の生徒にとって、学習の継続は大きな課題です。

しかし、「すらら」を利用することで、学校、家庭、そしてすららコーチが一体となってサポートする体制を築くことが可能です。

これにより、生徒は一人で不安を抱えることなく、安心して学習に取り組むことができます。

すららのオンライン学習プラットフォームは、生徒の個別のペースに合わせた学習を提供し、さらにコーチが進捗をフォローすることで、学習の質を確保します。

学校と家庭の協力により、出席扱いの申請もスムーズに進むことが期待されます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

すららは、不登校の生徒にとって非常に有用な学習ツールとして注目されています。

特に、すららを利用することで出席扱いになるかどうかは、多くの保護者や教育関係者が関心を寄せるポイントです。

すららはオンライン学習プラットフォームであり、自宅学習をサポートすることで、不登校の生徒が学校に通わずとも学習を続けられる環境を提供します。

文部科学省のガイドラインによると、オンライン学習を通じて一定の条件を満たす場合、出席扱いとして認められることがあります。

しかし、すららを使って出席扱いを得るためには、いくつかの注意点があります。

まず、学校と保護者の間で事前に十分な話し合いを行い、すららを利用した学習計画を立てることが重要です。

学校側がすららの利用を出席として認めるためには、学習の進捗状況を適切に報告し、学校が定める基準を満たす必要があります。

また、すららを活用する際には、定期的な学習記録の提出や、学校側とのコミュニケーションを怠らないことが求められます。

これにより、学校側も生徒の学習状況を把握しやすくなり、出席扱いとして認められる可能性が高まります。

すららを通じて出席扱いを目指す場合、家庭と学校の連携が鍵となります。

すららは不登校の生徒にとって学びを続けるための有効な手段ですが、学校との協力体制をしっかりと築くことが、成功のポイントとなるでしょう。

注意点1・学校側の理解と協力が必須

すららを活用して不登校の生徒が出席扱いを受けるためには、学校側の理解と協力が不可欠です。

すららはオンラインで学習を進めることができるため、不登校の生徒にとって非常に有効なツールとなり得ます。

しかし、学校側がその価値を理解し、すららを正式な出席として認めるためには、いくつかのポイントに注意が必要です。

まず、学校側がすららの教育的効果を理解することが重要です。

すららは学習の進捗を詳細に記録し、個々の生徒に合わせた学習プランを提供することができます。

この機能を学校側が評価し、実際の出席と同等の学習効果があると認めてもらうことが求められます。

学校の教育方針や評価基準に基づいて、すららを活用した学習がどのように出席としてカウントされるのかを明確にすることが必要です。

次に、学校とのコミュニケーションが重要です。

すららを利用する生徒やその保護者は、学校と定期的に進捗状況を共有し、学習の成果を報告することが求められます。

これにより、学校側も生徒の学びを把握しやすくなり、出席扱いを認めるための基準を満たしているかどうかを判断する材料となります。

さらに、すららを利用することで生徒がどのように成長しているかを学校に示すことも大切です。

学習の成果だけでなく、すららを通じて得た新たなスキルや知識の向上を具体的に示すことで、学校側の理解を深めることができます。

これにより、すららを活用した学習が生徒の将来にどのように役立つかを具体的に説明することができ、学校側の協力を得やすくなるでしょう。

このように、すららを活用して出席扱いを受けるためには、学校側の理解と協力が不可欠であり、そのためには継続的なコミュニケーションと具体的な成果の提示が重要となります。

「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある

すららは、文部科学省が示すガイドラインに基づき開発されたオンライン学習教材です。

特に不登校の児童生徒に対して、学びの機会を提供することを目的としています。

すららは、インタラクティブなコンテンツを通じて、個々の学習ペースに合わせた指導を実現し、学習意欲を引き出すことを重視しています。

このような特性から、すららは学校教育における出席扱いの一環として利用されることがあります。

文科省ガイドラインに準拠しているため、教育機関が安心して導入できる教材となっています。

必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する

「すらら」は、不登校の子どもたちにとって、学習の継続を支えるオンライン教材として注目されています。

特に、すららを利用することで出席扱いになるかどうかは、多くの保護者や教育関係者にとって重要な関心事です。

すららを出席扱いとして申請する際には、学校の理解を得ることが不可欠です。

そのため、すららの資料を用意し、具体的な学習内容や進捗を示すことが有効です。

また、担任の先生だけでなく、教頭や校長にも早めに相談し、学校全体の理解と協力を得ることが重要です。

これにより、すららを通じた学習が出席扱いとして認められる可能性が高まります。

学校側との円滑なコミュニケーションを心がけ、子どもの学びをサポートする体制を整えることが求められます。

注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある

すららを利用して不登校の生徒が出席扱いになるためには、いくつかの注意点があります。

その中でも重要なのが、医師の診断書や意見書が必要な場合があるという点です。

すららはオンライン学習プラットフォームとして、多くの生徒に柔軟な学習環境を提供していますが、学校での出席扱いにするためには、学校側がその利用を認める必要があります。

その際、特に不登校の原因が健康上の問題である場合、医師の診断書や意見書が必要となることがあります。

医師の診断書は、生徒が学校に通えない理由が正当であることを証明するための重要な書類です。

これにより、学校側は生徒の状況を正確に把握し、すららを通じた学習を出席と認めるかどうかを判断します。

意見書も同様に、医師や専門家が生徒の学習環境や方法についての意見を提供するものであり、学校側がその意見を参考にすることで、すららの利用が適切かどうかを判断します。

これらの書類を用意する際には、学校や医療機関と緊密に連携することが重要です。

医師の診断書や意見書は、詳細かつ正確な情報が求められるため、医師とのコミュニケーションをしっかり行い、生徒の状況を正確に伝えることが求められます。

また、学校側に対しても、すららを通じた学習の具体的な内容や進捗状況を報告することで、出席扱いの申請がスムーズに進む可能性が高まります。

このように、すららを利用して出席扱いを得るためには、医師の診断書や意見書が重要な役割を果たします。

これらの書類を適切に用意し、学校と医療機関と連携を図ることで、生徒にとって最適な学習環境を整えることができるでしょう。

不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い

不登校の原因が体調不良や精神的な理由である場合、学校側にその理由を明確に伝えるために医師の診断書や意見書が求められることが多いです。

すららを利用して学習を続ける場合でも、これらの書類があることで、学校は生徒の状況をより理解しやすくなり、出席扱いの申請がスムーズに進むことがあります。

診断書や意見書は、医療機関での受診を通じて取得できるため、早めに対応することが重要です。

これにより、すららを活用した学習が正式に認められる可能性が高まります。

通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える

「すらら」は、オンラインで学習を進めることができるプラットフォームとして、多くの学校で導入されています。

不登校の生徒にとって、「すらら」を使用することで学習の継続が可能となり、出席扱いにするための一助となります。

出席扱いを希望する場合、まずは通っている小児科や心療内科で診断書を取得することが重要です。

医師に「出席扱いのための診断書が欲しい」と具体的に伝えることで、学校側に提出するための書類を準備できます。

この診断書は、学習を継続するための環境が整っていることを証明し、学校側もそれをもとに出席扱いを検討することが可能となります。

医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする

「すらら」を活用して不登校の子どもが出席扱いを受けるためには、医師に家庭学習の状況や学習意欲を具体的に説明することが重要です。

医師はその情報を基に、子どもの学習環境が適切であるかを判断し、学校に対して前向きな意見を提供することができます。

医師が子どもの学習意欲を確認し、家庭での学習が効果的に行われていると理解することで、出席扱いの申請が成功する可能性が高まります。

したがって、具体的な学習内容や進捗状況を医師に伝えることが大切です。

注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること

すららを不登校の生徒が利用する際、特に重要なのが学習時間と内容が「学校に準ずる水準」であることです。

この基準を満たすことで、すららを通じた学習が出席扱いになる可能性が高まります。

まず、学習時間についてですが、これは通常の学校の授業時間に近いものであることが求められます。

具体的には、すららを用いた学習が学校のカリキュラムに沿ったものであり、かつ一定の時間を確保することが重要です。

次に、学習内容が「学校に準ずる水準」であることも大切です。

これは、すららの教材が学校の教育課程に合致しているかどうかを確認することを意味します。

すららは、幅広い教科をカバーしており、個々の生徒の学習進度に応じた内容を提供しますが、学校の教育課程と一致しているかを確認することが必要です。

学校の教員や教育委員会との連携を図り、すららの学習内容が学校の基準を満たしているかどうかを確認することが重要なステップとなります。

これらの点をしっかりと押さえることで、すららを利用した学習が出席扱いとして認められる可能性が高まります。

適切な学習環境を整えるために、保護者や学校とのコミュニケーションを密にし、すららを効果的に活用することが求められます。

出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある

「すらら」を利用することで、不登校の生徒が出席扱いになるためには、単なる自習ではなく、学校の授業に準じた学習内容が求められます。

具体的には、すららのカリキュラムが学校の教育課程と整合性が取れていることが重要です。

学校側が認める形で、すららを活用して学習することで、出席として認められる可能性があります。

そのため、事前に学校と相談し、すららの利用が適切であることを確認することが必要です。

学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する

すららは、不登校の生徒にとって学校の授業時間を補完するためのオンライン学習ツールとして注目されています。

すららを活用する際には、1日2〜3時間程度の学習時間を確保することが推奨されています。

これは、学校の授業時間に近い形で学習を進めることで、学習のリズムを維持し、学習効果を最大化するためです。

すららの柔軟な学習プログラムは、生徒が自分のペースで学ぶことを可能にし、無理なく学習時間を確保できるように設計されています。

全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)

すららは、不登校の生徒にとっても学習を進めるための有効な手段として注目されています。

しかし、出席扱いになるためには、全教科をバランスよく進めることが重要です。

主要教科だけに集中すると、学校側が出席として認めない場合もあります。

すららを活用する際には、主要教科に加えて副教科も含めた学習計画を立てることが必要です。

これにより、学校の要件を満たし、出席扱いを受ける可能性が高まります。

注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要

すららを利用することで、不登校の生徒が出席扱いになるためには、学校との定期的なコミュニケーションが重要です。

すららはオンライン学習プラットフォームであり、学習の進捗状況を学校に報告することが求められます。

この報告が適切に行われることで、学校側も生徒の学習状況を把握しやすくなり、出席扱いの申請がスムーズに進む可能性が高まります。

学校とのコミュニケーションは、単に学習の進捗を報告するだけではなく、学習に関する課題や困難を共有する場としても活用できます。

生徒がどのような問題に直面しているのか、またどのようにそれを克服しようとしているのかを学校側と共有することで、より適切な支援を受けられる可能性があります。

さらに、学校側も生徒の状況を正確に理解することで、出席扱いの判断を下しやすくなります。

また、すららを利用していることを学校に事前に知らせておくことも重要です。

これにより、学校側もすららの利用を考慮に入れた上で、生徒の出席扱いについての判断を行うことができます。

学校との良好な関係を築くことは、出席扱いの成功に繋がる大きな要因となります。

したがって、定期的なコミュニケーションを怠らず、積極的に学校との連絡を取ることが重要です。

出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い

「すらら」を利用して不登校の生徒が出席扱いになるためには、学校と家庭が密に連携し、学習状況を共有することが重要です。

特に「すらら」を通じて得られる学習データを学校側と共有し、進捗状況を確認することで、学習の継続性が認められることが多いです。

このような連携があることで、学校は生徒の学習状況を把握し、出席扱いにするための条件を満たすことができます。

このプロセスを円滑に進めるためには、家庭側も積極的に学校とコミュニケーションを図ることが求められます。

月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い

すららを利用している生徒が不登校でも出席扱いになるためには、月に1回の学習レポートの提出が推奨されています。

すららではこのレポートをダウンロードする機能があり、学習の進捗状況や取り組みの様子を客観的に示すことができます。

学校側にとっても、すららを通じた学習の有効性を確認するための重要な資料となります。

このレポートを定期的に提出することで、学校とのコミュニケーションを円滑に保ち、出席扱いの申請がスムーズに進む可能性が高まります。

したがって、すららを活用する際には、学習レポートの作成と提出を習慣化することが重要です。

学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する

すららを利用している場合、学校からの要請に応じて家庭訪問や面談に対応することが求められることがあります。

これにより、学校側は生徒の学習状況や生活環境を把握し、適切な支援を提供することができます。

家庭訪問や面談は、学校と家庭の連携を強化し、生徒の学習意欲を向上させるための重要な手段です。

すららを通じて学習を進める際には、こうした学校とのコミュニケーションを大切にし、円滑な協力関係を築くことが、出席扱いを受ける上での成功のポイントとなります。

担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い

「すらら」を活用する際、担任の先生とのコミュニケーションは非常に重要です。

特に、不登校の生徒が出席扱いになるためには、日々の学習進捗を先生にしっかりと報告する必要があります。

メールや電話を利用して、定期的に学習内容や成果を共有することで、学校側も生徒の状況を把握しやすくなります。

これにより、出席扱いの申請がスムーズに進む可能性が高まります。

信頼関係を築くためにも、こまめな連絡を心がけることが大切です。

注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある

すららを利用して不登校の生徒が出席扱いになるためには、教育委員会への申請が必要な場合があります。

すららはオンライン学習システムとして、多くの学校で採用されていますが、出席扱いになるためには学校側の理解と協力が不可欠です。

まず、保護者と学校の担当教員が協力して、すららを利用した学習が生徒の出席として認められるかどうかを確認することが重要です。

次に、学校の方針によっては、教育委員会への申請が必要になることがあります。

この場合、学校からの推薦状やすららを使用した学習記録の提出が求められることもあります。

教育委員会は、提出された資料を基に個別に判断を行い、出席扱いが認められるかどうかを決定します。

この手続きは、地域によって異なる場合があるため、事前に詳細を確認しておくことが重要です。

さらに、申請が必要な場合には、申請書類の不備を防ぐため、学校や教育委員会の指示に従い、必要な情報を正確に記載することが求められます。

これにより、すららを活用した学習がスムーズに出席扱いとして認められ、不登校の生徒が安心して学習を続けられる環境を整えることができます。

教育委員会への申請が必要な場合もあるため、関係者とのコミュニケーションを大切にし、しっかりとした準備を行うことが成功の鍵となります。

教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める

すららを利用することで、不登校の生徒が出席扱いになるためには、教育委員会に適切な資料を準備することが重要です。

まず、すららの学習状況を記録したレポートや、学習成果を示す証拠を用意します。

これらの資料は、学校と密に連携を取りながら作成することが求められます。

学校側の理解と協力を得ることで、教育委員会への申請がスムーズに進み、出席扱いの承認を得る可能性が高まります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

すららは、不登校の生徒にとって出席扱いとして認められる可能性があります。

これは、すららがオンライン学習プラットフォームとして、学校の授業に代わるものとして活用できるからです。

すららを用いることで、自宅にいながら学校のカリキュラムに沿った学習を進めることができ、一定の条件を満たすことで出席扱いとして認められることがあります。

出席扱いを申請する際には、まず学校と相談し、すららを利用することが出席として認められるかを確認することが重要です。

学校によっては、すららの利用を出席としてカウントするための具体的な条件が設定されている場合があります。

例えば、学習時間の記録や学習成果の報告が必要な場合もあります。

したがって、事前に学校と十分に話し合い、必要な手続きを確認することが成功のポイントとなります。

また、すららを利用する際には、学習の進捗を管理し、適切に記録を残すことが重要です。

これにより、学校に対して学習の成果を証明しやすくなります。

さらに、保護者も積極的に関与し、学習のサポートを行うことで、より効果的にすららを活用することができるでしょう。

ポイント1・学校に「前例」をアピールする

すららを利用して不登校の生徒が出席扱いになるためには、学校に対してその可能性をしっかりと伝えることが重要です。

すららはオンライン学習プラットフォームとして、多くの学校で導入されている実績があります。

そのため、過去にすららを活用して出席扱いとなった事例を学校に提示することが、学校側の理解を得るための有効な手段となります。

まず、すららを利用した出席扱いの「前例」をアピールすることがポイントです。

具体的には、同じような状況で他の学校がどのようにすららを活用し、生徒の出席扱いを認めたのかを調査し、その情報を学校に提供します。

この際、すららを活用したことで学習の進捗がどのように確認され、どのように評価されたのかといった具体的な情報も併せて提供することが望ましいです。

これにより、学校側はすららの導入によって得られるメリットをより具体的に理解できるでしょう。

また、すららのプラットフォームが提供する学習の柔軟性や進捗管理の機能についても説明することで、学校にとっての導入の利点を強調できます。

すららは、生徒が自分のペースで学習を進められるだけでなく、教師や保護者がその進捗をリアルタイムで把握できるシステムを提供しています。

これにより、すららを活用することで生徒の学習状況を正確に把握し、出席扱いに関する判断材料として利用できることを示すことができます。

このように、すららの利用による出席扱いの「前例」を学校にアピールすることは、学校側の理解を得るための大きな一歩となります。

過去の成功事例をもとに、すららの導入が生徒にとってどれほど有益であるかを伝えることで、学校側の協力を得やすくなるでしょう。

「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的

「すらら」はオンライン学習プラットフォームとして、不登校の生徒が自宅で学習を続ける手段として注目されています。

実際に「すらら」を利用して出席扱いとなった他の学校の事例を紹介することは、学校にとって理解を深める助けとなります。

これにより、学校側が「すらら」の導入を検討する際の判断材料となり、同様のケースでの成功例が後押しとなるでしょう。

具体的な事例を示すことで、学校側の信頼を得やすく、導入のハードルを下げることが期待されます。

すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する

すららの公式サイトには、これまでの実績や利用者の声が詳しく紹介されています。

これらの情報をプリントアウトして学校に持参することで、すららがどのように不登校の生徒のサポートに役立っているかを具体的に説明する材料となります。

学校側にすららの有効性を理解してもらうためには、具体的な成功事例や学習効果を示すことが重要です。

公式サイトの情報を活用することで、学校とのスムーズなコミュニケーションが図れるでしょう。

ポイント2・「本人のやる気」をアピール

すららを利用する際に、出席扱いを申請するためには、本人のやる気をしっかりとアピールすることが重要です。

すららはオンライン学習プラットフォームであり、不登校の生徒にとって自宅で学習を進めるための有効な手段となります。

しかし、単にすららを使用しているだけでは、学校側に出席扱いとして認められない場合があります。

そのため、本人がどれだけ積極的に学習に取り組んでいるかを示すことが求められます。

具体的には、すららを通じてどのような学習成果を上げているかを記録し、学校に報告することが効果的です。

学習の進捗状況や達成した課題の内容を具体的に示すことで、学校側に対して本人の学習意欲を伝えることができます。

また、すららの学習記録を定期的に確認し、目標を設定してそれを達成するプロセスを示すことも有効です。

これにより、学校は生徒が単に教材を消化するだけでなく、主体的に学び続けていることを理解しやすくなります。

さらに、保護者や教師が本人の学習態度をサポートし、すららを通じた学習がどのように進んでいるかを定期的にフィードバックすることも重要です。

これにより、本人のやる気を持続させ、学校側に対しても学習の一貫性と意欲を継続的に示すことが可能になります。

このように、すららを活用した学習においては、本人のやる気をしっかりとアピールし、学校側に理解を求めることが、出席扱いを成功させるポイントとなります。

本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い

すららを活用する際、本人が書いた学習の感想や目標を提出することは、出席扱いの申請において非常に有効です。

具体的な学習内容や進捗状況を記録することで、学びの意欲や成果を具体的に示すことができます。

学校側に対して、すららを通じた学習が単なる形式的なものではなく、実際の教育活動として機能していることを証明する手段となります。

このような記録は、出席扱いを認めてもらうための重要な証拠となり得ます。

面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い

すららを利用している場合、学校との面談が行われることがあります。

この際、本人が直接参加し、日々の学習状況や努力を具体的に伝えることが重要です。

すららを通じてどのように学んでいるかを説明することで、学校側もその取り組みを理解しやすくなります。

特に不登校の状況においては、すららを通じた学びがどのように進んでいるかを明確に示すことが、出席扱いを受けるための大きなポイントとなります。

ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる

無理なく継続可能な学習計画を立てることは、特に不登校の生徒にとって重要です。

すららは、個々の学習ペースに合わせた柔軟なプログラムを提供しており、これがそのニーズに応える一助となります。

まず、すららのカリキュラムは、学習者の理解度に応じて進行が調整可能であるため、無理なく進めることができます。

この特性は、学習に対する抵抗感を減少させ、学習習慣の確立に役立ちます。

また、すららはゲーム感覚で学べる要素を取り入れており、興味を持続させる工夫がなされています。

これにより、学習が単調にならず、長期的な学習意欲を維持することが可能です。

さらに、すららのプログラムは、日々の進捗を可視化する機能も備えており、生徒自身が自分の成長を実感しやすくなっています。

このように、すららを活用することで、自分に合ったペースで学びを続けることができるため、無理なく継続可能な学習計画を立てる上で非常に有効です。

継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる

すららは、不登校の生徒にとって出席扱いを得るための有効なツールとして注目されています。

しかし、すららを利用する際に重要なのは、本人の学習ペースや興味に合わせた計画を立てることです。

無理のない計画を立てることで、継続的な学習が可能となり、出席扱いの申請もスムーズに進むことが期待されます。

個々のニーズに応じた柔軟な対応が、成功への鍵となります。

すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう

すららを活用する際には、すららコーチに相談し、現実的なスケジュールを立てることが重要です。

すららコーチは、学習の進捗状況や個々のニーズに応じたカスタマイズされたプランを提供してくれます。

特に不登校の生徒にとって、無理のないペースで学習を進めることは、モチベーションの維持に繋がります。

コーチと共に具体的な目標を設定し、柔軟なスケジュールを組むことで、より効果的にすららを利用することができます。

ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する

「すららコーチ」をフル活用することは、すららを通じた学習を成功に導くための重要なポイントです。

すららコーチは、学習者が教材を効果的に活用できるようにサポートする役割を担っています。

特に、不登校の生徒にとっては、すららコーチの存在が学習のリズムを整え、モチベーションを維持するための大きな助けとなります。

すららコーチは、個々の学習進捗を把握し、適切なアドバイスや励ましを提供することで、学習者が自信を持って学び続けることを支援します。

また、すららコーチは、保護者や学校との連携を図り、学習者が抱える課題を共有し、解決策を見つける手助けをします。

これにより、学習者が孤立することなく、周囲のサポートを受けながら学習を進めることが可能になります。

さらに、すららコーチは、学習者の理解度や興味に応じた教材の選定や、学習プランの調整を行い、より効果的な学びの環境を提供します。

すららを利用する上で、すららコーチのサポートを受けることは、学習の質を高めるだけでなく、出席扱いの申請にも役立つ可能性があります。

すららコーチが提供する記録やレポートは、学校への報告においても有用な情報となり得ます。

したがって、すららコーチを積極的に活用することは、学習の成功に直結する重要な要素であると言えるでしょう。

出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる

「すらら」は、不登校の生徒が出席扱いを受けるための学習支援ツールとして注目されています。

すららを利用することで、オンラインでの学習が可能となり、学校に通わずとも学習を続けることができます。

出席扱いを受けるためには、学習の進捗を証明するレポート作成が必要ですが、すららでは専任のコーチがそのサポートを行います。

コーチは、生徒の学習状況を把握し、必要な証明書類の作成を手伝うことで、学校への申請がスムーズに進むように支援します。

これにより、生徒は安心して学習に集中でき、出席扱いを受けるための手続きを円滑に進めることができます。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

すららは、オンライン学習を通じて不登校の学生に対しても出席扱いになる可能性がある教育システムです。

多くの学校では、すららを活用することで、通常の授業に出席できない学生が自宅で学習を進めることができ、その成果が出席として認められるケースが増えています。

すららを利用することで、不登校の学生でも学習の遅れを取り戻し、自己ペースで勉強を進められるという利点があります。

実際にすららを利用したユーザーの口コミでは、特に不登校の子供を持つ親からの評価が高く、子供が自信を持って学習に取り組めるようになったという声が多く聞かれます。

また、すららのシステムは、個々の学習進度に応じたカリキュラムを提供するため、無理なく学習を続けられる点が好評です。

さらに、すららを導入した学校からは、出席扱いの申請がスムーズに進むようになったという報告もあります。

ただし、すららを利用して出席扱いを受けるためには、学校側との連携が不可欠です。

具体的な申請手順や必要な書類については、学校の指導に従うことが重要です。

また、すららの利用が出席扱いになるかどうかは、各学校の方針によるため、事前に確認を行うことが成功のポイントとなります。

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。

でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。

良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。

イライラして何度も怒ってしまっていましたが、

良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。

完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。

タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。

キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。

教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。

他のオンライン教材よりは高めの印象。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

「すらら」は、オンライン学習プラットフォームとして、多くの子どもたちに学びの機会を提供しています。

特に不登校の生徒にとって、すららは柔軟な学びの場を提供するという点で注目されています。

すららを利用することで、不登校の生徒が出席扱いになるかどうかは、多くの保護者や教育関係者が関心を寄せるポイントです。

すららを利用した出席扱いについては、各自治体や学校の方針によって異なるため、事前に確認が必要です。

一般的に、すららを通じた学習が学校のカリキュラムに組み込まれている場合、出席として認められる場合があります。

しかし、すべての学校が同じ基準を持っているわけではないため、具体的な手続きや条件については、学校側としっかりと相談することが重要です。

出席扱いの申請手順としては、まず学校にすららを利用したい旨を伝え、必要な書類や手続きを確認します。

その後、学校側の指示に従い、適切な手続きを進めます。

注意点として、すららでの学習時間や内容が学校の基準に合致しているかどうかを確認することが挙げられます。

成功のポイントは、学校とのコミュニケーションを密にし、すららを活用した学びがどのように評価されるかを理解することです。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

「すらら」というオンライン学習プラットフォームが注目を集める一方で、「すららはうざい」という口コミがあるのはなぜでしょうか。

まず、すららは個別指導の要素を取り入れた自宅学習のツールとして、不登校の児童生徒にも利用されることが多いです。

そのため、使用する場面や目的が多岐にわたることから、ユーザーの期待やニーズとのギャップが生じることがあります。

具体的には、すららの学習内容や進行速度が一部のユーザーにとっては合わないと感じられることがあります。

すららは個別のペースで学習を進められるメリットがありますが、逆に自分で計画を立てて進めることが苦手な人にとっては、進捗管理が難しいと感じられることがあります。

また、すららのインターフェースや操作性に関しても、慣れるまでに時間がかかることがあるため、初めて利用する人には「うざい」と感じられることがあるかもしれません。

さらに、すららを利用する際に、親や教師のサポートが必要となる場合もあります。

このようなサポートが不足していると、ユーザーが孤立感を覚え、学習意欲が低下することがあります。

すららの機能や内容が十分に理解されていない場合、期待した成果が得られず、「うざい」と感じることもあるでしょう。

このようにすららに対する評価は、個々のユーザーの期待や環境によって大きく異なることがあります。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららは、発達障害を持つ子どもたちの学習を支援するためのオンライン学習プラットフォームです。

発達障害を持つ子どもたちに特化したコースが提供されており、個々のニーズに合わせた学習が可能です。

このコースでは、学習の進捗を管理し、適切なフィードバックを提供することで、子どもたちが自分のペースで学べる環境を整えています。

すららの発達障害コースの料金プランは、通常の学習コースと異なる点があります。

基本的には月額制で提供されており、契約期間や学習内容に応じて料金が設定されています。

具体的な料金は、選択するコースやオプションによって異なるため、事前に公式サイトや資料で確認することが重要です。

特に、発達障害を持つ子どもたちに向けたコースでは、専門のサポートが含まれている場合があり、その分料金が高く設定されていることもあります。

料金プランを選ぶ際には、学習の目的や子どもの学習スタイルを考慮することが大切です。

すららは、オンラインでの学習を通じて、子どもたちが楽しく学べる環境を提供していますが、料金面での負担も無視できません。

したがって、家庭の予算や子どもの学習ニーズに合ったプランを選ぶことが、効果的な学習のためには欠かせません。

すららの発達障害コースは、柔軟な学習環境を提供する一方で、料金についても慎重に検討することが求められます。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

すららは、不登校の子供たちにとって重要な学習ツールとして注目されています。

特に、すららのタブレット学習を利用することで、出席扱いになるかどうかは、多くの保護者や教育関係者の関心を集めています。

文部科学省のガイドラインによれば、オンライン学習やICTを活用した教育が出席扱いとされるためには、学校と保護者、そして生徒の間での合意が必要です。

この合意には、すららの学習内容が学校のカリキュラムと一致していることや、学習の進捗が適切に評価されることが含まれます。

すららの学習プログラムは、個々の生徒の学習ペースに合わせてカスタマイズできるため、通常の授業に参加できない生徒にとっても有効です。

しかし、出席扱いとするためには、学校側がすららを正式に認め、学習の進捗を確認する仕組みを整える必要があります。

保護者は、学校とのコミュニケーションを密にし、すららを活用した学習がどのように評価されるかを具体的に確認することが重要です。

これにより、すららを通じた学びが出席扱いとなる可能性が高まります。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららは、オンライン学習プラットフォームとして多くの生徒に利用されています。

特に不登校の生徒にとって、すららを活用することで出席扱いになるかどうかは大きな関心事です。

すららのキャンペーンコードを利用することで、よりお得に学習を始めることができます。

キャンペーンコードは、すららの公式サイトや提携している教育機関から提供されることが多く、登録時に入力することで特典を受けることができます。

キャンペーンコードを使用する際は、まずすららの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成します。

次に、登録画面でキャンペーンコードを入力する箇所を見つけ、提供されたコードを正確に入力します。

これにより、期間限定の割引や追加の学習コンテンツが受けられることがあります。

キャンペーンコードには使用期限が設定されていることが多いため、期限内に利用することが重要です。

また、コードの適用条件や特典内容をよく確認し、自分の学習ニーズに合ったものを選ぶことが大切です。

キャンペーンコードを活用することで、すららをより効果的に利用し、学習のモチベーションを高めることが可能です。

特に不登校の生徒にとって、すららを通じて学習を進めることは、出席扱いとなるための一助となる可能性があります。

学校と連携し、適切な手続きを踏むことで、すららを活用した学習が正式に認められることもあります。

キャンペーンコードを賢く利用し、すららでの学習を最大限に活用しましょう。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららは、オンライン学習サービスとして多くの学生や保護者に利用されていますが、退会を考える際にはいくつかの手順と注意点があります。

すららの退会方法は、まず公式ウェブサイトにログインし、アカウント設定から退会手続きを進めることが一般的です。

この際、退会に伴う料金の精算や利用期間の確認が必要となる場合がありますので、契約内容を事前に確認することが重要です。

また、すららを退会する際には、未消化の学習コンテンツやポイントがある場合、それらがどのように扱われるのかを確認しておくことが推奨されます。

すららのサポートチームに問い合わせることで、具体的な手続きや不明点について詳しく説明を受けることができます。

さらに、すららの退会理由についても考慮することが大切です。

例えば、学習の進捗が思うようにいかない場合や、他の学習方法を試したいといった理由が考えられます。

退会前に、すららの提供するサポートや追加機能を活用することで、学習効果を改善できる可能性もあります。

退会を決断する前に、これらの点を総合的に検討することが、後悔のない選択につながるでしょう。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららは、オンライン学習プラットフォームとして多くの学生に利用されていますが、費用面については気になるポイントが多いでしょう。

すららの利用において、基本的には入会金と毎月の受講料が必要です。

入会金は一度きりの支払いとなり、受講料は月ごとに発生します。

これらの費用は、すららが提供する豊富な教材やサポートサービスを利用するための基本的な料金です。

しかし、すららを利用する際に、これ以外に追加で料金が発生する場合もあります。

具体的には、特別なコースや個別指導のオプションを選択した場合です。

これらのオプションサービスは、通常のカリキュラムとは異なる特別な指導やサポートを提供するため、追加料金が設定されています。

また、教材の印刷や特定のデバイスでの利用に関する費用が発生することも考えられます。

これらの追加料金は、利用者の学習スタイルやニーズに応じて選択できるため、無駄な出費を避けることが可能です。

すららを利用する際には、事前にどのサービスが含まれているのかをしっかりと確認し、必要に応じて追加オプションを検討することが重要です。

これにより、予期しない費用の発生を防ぎ、効果的に学習を進めることができます。

したがって、すららの料金体系を理解し、適切な選択をすることで、学習効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

「すらら」は、オンライン学習のプラットフォームとして、多くの家庭で利用されています。

特に、不登校の子どもたちにとって、学校に通わずとも学習を進めることができるという点で注目されています。

しかし、兄弟で一つのアカウントを共有して利用することができるのか、という疑問を持つ方も少なくありません。

「すらら」は基本的に個人向けに提供されているサービスであり、1人1アカウントを原則としています。

これは、学習進度や成果を正確に記録し、個々のニーズに合わせたサポートを提供するためです。

兄弟で1つのアカウントを共有すると、個別の学習履歴や進捗が混在してしまい、適切なフィードバックが得られない可能性があります。

また、学習内容が個々の学年や学力に応じて異なるため、共有することで学習効果が薄れてしまうことも考えられます。

したがって、「すらら」を利用する際には、各子どもに専用のアカウントを用意することが推奨されます。

これにより、個別の学習ニーズに応じた適切なサポートが受けられ、より効果的に学習を進めることが可能です。

兄弟で利用する場合は、それぞれのアカウントを取得することで、学習の質を高めることが期待できます。

すららの小学生コースには英語はありますか?

すららは、小学生から高校生までを対象にしたオンライン学習プラットフォームであり、その中には小学生向けのコースも含まれています。

小学生コースでは、国語や算数といった基礎的な教科に加えて、英語の学習も提供されています。

英語のコースは、子どもたちが楽しみながら学べるように設計されており、ゲーム感覚で英語に触れることができるのが特徴です。

すららの英語コースは、リスニングやスピーキング、リーディング、ライティングといった4技能をバランスよく学べるカリキュラムが組まれています。

特に、アニメーションやインタラクティブなコンテンツを活用することで、子どもたちの興味を引きつけ、英語の理解を深めることができます。

これにより、英語が苦手な子どもでも無理なく学習を進めることができます。

また、すららは個々の学習ペースに合わせたカスタマイズも可能です。

これにより、子ども一人ひとりの学習状況に応じた最適な学習プランを提供し、効率的に英語力を向上させることができます。

さらに、保護者が学習の進捗を確認できるシステムも整っており、家庭での学習サポートもスムーズに行えます。

すららの小学生コースにおける英語学習は、楽しく効果的な学びの場を提供することを目指しています。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららは、オンライン学習プラットフォームとして、多くの学生に柔軟な学習環境を提供しています。

その中で、特に注目されるのが「すららコーチ」と呼ばれるサポート体制です。

すららコーチは、学習者一人ひとりに対して個別の指導とサポートを提供する役割を担っています。

学習者が抱える疑問や課題に対して、すららコーチは的確なアドバイスを行い、学習の進捗をサポートします。

すららコーチのサポートは、単なる学習内容の指導にとどまりません。

学習者のモチベーションを高めるためのメンタルサポートや、学習計画の見直し、進捗管理など、学習全般にわたる支援を提供します。

これにより、学習者は自分のペースで学習を進めながらも、孤立することなく、安心して学び続けることができます。

さらに、すららコーチは保護者との連携も重視しています。

保護者に対しては、学習者の進捗状況を定期的に報告し、家庭での学習環境の改善や、適切なサポート方法についてのアドバイスを提供します。

このように、すららコーチは学習者とその周囲の環境を総合的にサポートすることで、より効果的な学習体験を実現しています。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

「すらら」は、オンライン学習プラットフォームとして、多くの学生や教育関係者から注目を集めています。

不登校の学生にとって、学校に通わずに学習を続けることができるという点で、すららは一つの選択肢として考えられます。

しかし、すららを利用することで出席扱いになるかどうかは、学校や教育委員会の方針に依存するため、事前に確認が必要です。

すららは、学習の進捗をオンラインで管理できるため、家庭にいながらも規則的な学習が可能です。

これにより、学習の遅れを防ぎつつ、自己ペースでの学習が実現します。

他の家庭用タブレット教材と比較しても、すららは特に不登校の学生に特化したサポートを提供しており、個別指導や学習相談も充実しています。

出席扱いの申請手順は、まず学校の担任や学年主任に相談し、すららを用いた学習計画を提出することが一般的です。

さらに、教育委員会による許可が必要な場合もあるため、早めに手続きを進めることが重要です。

成功のポイントは、すららでの学習が学校のカリキュラムと連動していることを明示し、定期的に進捗を報告することです。

このように、すららを活用することで、不登校の学生も教育の機会を確保しやすくなりますが、各地域の教育方針に従った慎重な対応が求められます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ

すららは、オンライン学習を通じて生徒の学びを支援するプラットフォームであり、不登校の生徒にとっても重要な役割を果たしています。

特に、すららを利用することで不登校の生徒が出席扱いになる制度は、多くの家庭で注目されています。

日本の教育制度では、特定の条件を満たすことで、オンライン学習を通じた出席が認められる場合があります。

すららを利用する場合、まず学校と相談し、個別の学習計画を立てることが重要です。

学校側と合意の上で、すららを通じた学習が出席として認められるかどうかを確認してください。

申請手順としては、まず学校にすららを利用する意向を伝え、必要な書類を提出します。

学校によって異なる手続きがあるため、具体的な要件を確認し、担当教員と密に連絡を取り合うことが求められます。

また、すららでの学習時間や内容をしっかりと記録し、定期的に学校に報告することも重要です。

注意点として、すららを利用していても、学校が設定した基準を満たさない場合は出席扱いにならない可能性があります。

成功のポイントは、学校とのコミュニケーションを大切にし、すららを活用した学習の進捗をしっかりと管理することです。

これにより、不登校の生徒でも安心して学びを続けることができるでしょう。